Обращаясь к традициям

Жалованные элементы

Установившийся порядок

Собственная идентичность

Система корон

Публикуемые рисунки

Иллюстрированный перечень

Геральдика

Свободное отношение

Помочь, проекту "Провидѣніе"

Обращаясь к геральдическим традициям

Обращаясь к геральдическим традициям, мы сталкиваемся прежде всего не со сводом правил и не с парадной напыщенностью – а с живым, непосредственным отношением к гербу.

Герб – это способ заявить о себе; и это зеркало, в котором его обладателю приятно узнать себя и близких. Геральдика способна быть публичной и интимной. Как в XII веке (тогда на свет появились первые гербы), так и сегодня геральдические знаки призваны обозначать своих хозяев во всем многообразии ролей и качеств – а это значит, что гербам может найтись место где угодно.

Разные ситуации, разные материалы. Разумеется, разные стилизации. Геральдика не допускает сведения герба к одной картинке, к графическому эталону. Ровно напротив: употреблять герб, всегда копируя одно и то же изображение – это как завести собаку и не выгуливать… дурное обращение, так сказать.

И просвещенная знать хорошо понимала это.

То, что в резиденциях представителей правящего дома использовался арсенал императорской геральдики, хорошо известно. Дело не ограничивалось орлом, в ход шли гербы отдельных земель, династический грифон и усадебные гербы – там, где они были. Для супружеских пар создавались и шли в ход составные, брачные гербы – геральдические амулеты семейной гармонии.

Гербовые щиты мужа и жены сливались при этом воедино или по крайней мере оказывались бок о бок. В финляндском имении принца Александра Ольденбургского и его супруги Евгении, урожденной герцогини Лейхтенбергской, такой брачный герб (с мантией, объединяющей оба щита) до сих пор украшает весь фаянс в доме – от сервиза до биде.

Рис. 1. Супружеский герб принцев Ольденбургских на фаянсовых предметах из усадьбы (конец XIX в.).

На первом месте – гербовый щит принца, на втором – щит с родовым гербом герцогини (имеющий особую, дамскую ромбоидальную форму). То, что гербы супругов изображены в двух щитах, а не вмещены в один, позволяет продемонстрировать принадлежащие каждому из них орденские знаки: андреевскую цепь у мужа, екатерининские крест и ленту – у жены.

Корона над щитом принца соответствует его титулу, щит принцессы увенчан императорской короной по праву принадлежности к правящему дому. Мантия мужа «обнимает» оба щита. Композицию замыкает императорская корона, на этот раз увековечивающая право русской ветви Ольденбургов именоваться Императорскими Высочествами.

Но «простые» дворяне не уступали династии. Приведу несколько столичных примеров. Юсуповский дворец на Мойке, с его главным фасадом и интерьерами, до сих пор являет собой необычайно богатую коллекцию геральдического декора, причем родовой герб предстает во множестве версий.

Примером подобного геральдического изобилия мог до пожара 1993 года служить и Шереметевский дворец на Шпалерной улице (реставрация не смогла возместить утрат). Чтобы представить подлинное гербовое великолепие подобных особняков, надо мысленно наполнить их прислугой в ливреях, затканных гербами хозяев.

Рис. 2. Парадная ливрея прислуги графов Стенбок-Ферморов (после 1863 г.).

На пуговицах – полный герб рода с десятью полями в гербовом щите, пятью шлемами и «с прочие прикрасы». На галуне повторяется тот же герб в сокращенной версии; в щите оставлены только два изначальных родовых герба Стенбоков и Ферморов, а шлемы исключены вовсе. Общая расцветка ливреи является своеобразной цветовой эмблемой рода.

Реформатская кирха у петербургского Фонарного моста (в бытность свою кирхой; сегодня ее трудно узнать в угловатом облике Дворца работников связи) была полна великолепных резных фамильных гербов, вывешенных «на помин души» их владельцев: в столице сохранялся старый западный обычай.

Нечто подобное развилось бы и в русской среде; но еще елизаветинское законодательство, отдавая дань моде на сухой рационализм, отнесло гербовые погребальные украшения к числу избыточных роскошеств. Запрет, по счастью, не относился собственно к надгробиям.

Не ограничиваясь дворцами или склепами, знать действовала по мере возможности: заказывала гербовые сервизы и столовые приборы, геральдические перстни-печатки и запонки, украшала гербами дверцы повозок, пресс-папье или крышки часов, почтовую бумагу и, наконец, экслибрисы и суперэкслибрисы.

На портрете было как нельзя более уместно сопроводить изображение благородной особы его «именем в красках» – гербом. В усадьбах можно было встретить гербовые флаги и вымпелы. Герб на ложке или кольце для салфеток, геральдическая вышивка на подушке могли украсить самое небогатое жилье.

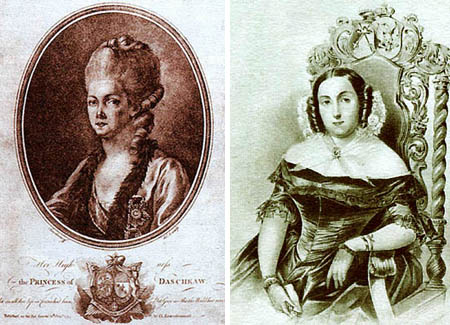

Рис. Рис. 3 и 4. Слева: Г.И. Скородумов. Княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова (под портретом – брачный герб). Гравюра. 1777 г. Справа: Ф. Шевалье. Портрет Е.М. Хитрово. Литография с акварели В. Гау. 183-е гг.

На известном портрете дочери фельдмаршала Кутузова Елизаветы Михайловны - также пример составного герба. Здесь на спинке кресла вырезаны герб отца, под которым она родилась, и мужний герб, которым пользовалась в браке.

Впрочем, не все наши дворяне имели вкус к подобным украшениям. Сказывалось и то, что корни русской геральдики были на пятьсот лет короче, чем на Западе, и то, как со временем опрощались нравы. В знаменитых «Рассказах бабушки» Д. Благово запечатлены сетования на то, что и печати, и экипажи все чаще лишены подобающего убранства:

«Да, обмелела Москва и измельчала жителями, хоть и много их. […] А экипажи какие? Что у купца, то и у князя, и у дворянина: ни герба, ни коронки. Кто-то на днях сказывал, видишь, что гербы стыдно выставлять напоказ: а то куда же их прикажете девать, в сундуках, что ли, держать или на чердаке с хламом? На то и герб, чтоб смотреть на него, а не чтобы прятать – не краденый, от дедушек достался. Я имею два герба: свой да мужнин; и ступай, тащись в карете, выкрашенной одним цветом, как какая-нибудь Простопятова, да статочное ли это дело? Или печатай я письмо печатью с незабудкой или, хуже того, облаткой, а не гербовою печатью? Как бы не так!»

Главной причиной геральдической скромности обихода было отнюдь не веяние духа равенства. Просто родовые гербы – по определению частные, полные партикулярного пафоса – с трудом находили себе достойное место в бюрократической государственной системе, выстроенной Николаем Павловичем. Между тем на использование герба изредка покушались и недворяне – это не было запрещено российскими законами.

Тем более сложной и интересной была общая картина российской геральдической жизни, и тем интереснее ее антикварное эхо, дошедшее до наших дней. Иногда самые скромные на вид предметы несут информацию, уникальную с точки зрения гербоведческой науки.

Рис. 5. Неизвестный художник. Портрет Димитрия Ростовского (около 1752 г. Киев, Музей украинского изобразительного искусства).

Известны образа митрополита Димитрия Ростовского, писаные, вероятно, с прижизненного портрета – с личным гербом в углу. Этот великий святитель, происходивший из украинской казацкой семьи, был неравнодушен к геральдике и даже внёс некоторые дополнения в родительский герб. Вполне закономерно, что итог этого труда отправился вместе с Димитрием в вечность, отраженную иконой.

До учреждения Павлом I «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи» лишь немногие дворяне располагали грамотой на герб; большинство родов обзаводилось гербами самостоятельно. Такие гербы – сочиненные и принятые без монаршей помощи, самобытные – изобиловали оригинальными деталями и мотивами, иногда пропадавшими при последующем утверждении.

Знакомство с самобытной геральдикой для историка геральдики – необходимое преддверие работы; а для любителя такое знакомство способно по крайней мере изменить расхожее представление о «типично русском» облике гербов. Но важнее всего сами по себе сведения о реально употреблявшихся гербах и их вариантах.

Ранние версии герба князей Юсуповых замечательны львами-щитодержателями по сторонам от мантии (а не под ее покровом, как обычно) и со стрелами в зубах: звери словно стреляют пастью; однако эти особенности – не новость, они опубликованы С.Н.Тройницким около века назад.

А вот лазоревый цвет верхней части щита, запечатленный на тарелке конца XVIII века, по другим источникам неизвестен; обычно эта деталь юсуповского герба расцвечена зеленью.

Рис. 6. Герб князей Юсупова на тарелке (Россия, частная мануфактура, конец XVIII в.).

Другим примером своеобразия, как бы захваченного врасплох, может служить нарышкинский герб. То, что нижняя половина щита иногда бывала заполнена не переплетением двух полос, а тривиальной геральдической решеткой из прямых линий – это известно по ряду изображений разного времени.

Но приводимый сервизный рисунок интересен еще и уникальным фасоном дворянской короны – вместо стилизованных листьев на зубцах расположены собранные по трое жемчужины.

Рис. 7. Герб Нарышкиных на тарелке (завод бр. Корниловых, СПб., 1-ая половина XIX в.).

Если монарх жаловал кому-либо титул, при этом обычно следовало утверждение новой, дополненной версии родового герба. Но иногда между возведением в графское или княжеское достоинство и пожалованием нового герба проходил немалый срок; Кутузов, Милорадович и многие другие так и не дождались жалованных гербов, которые отразили бы дарованные им титулы – однако они пользовались самобытными версиями, способными немало сказать об их самооценке.

Владимир Адлерберг, удостоившийся в 1847 году графского титула, а годами позже – весьма помпезного графского герба, в промежутке пользовался куда более скромными самобытными дополнениями к старинному шведскому гербу своего рода.

На шлеме вместо дворянской короны красовалась графская, однако нужно было присматриваться, чтобы заметить это. Граф Александр Рибопьер, напротив, на основе герба предков сочинил для себя пышную композицию – и вовсе не удосужился подать ее на Высочайшее утверждение. Трудно сказать, кто из них в конечном счете поступил более амбициозно.

Рис. 8. Самобытная версия графского герба Адлербергов на чашке (Майссен, между 1847 и 1863 гг.).

Жалованный герб, в отличие от самобытного, имел неизменную формулу, определявшую состав его элементов и их расцветку. Но воплощение этой формулы по-прежнему допускало все изобилие стилей.

Впрочем, при заказе гербовой гравировки или росписи художнику чаще всего представляли рисунок из «Общего гербовника». Иногда в нем видели непререкаемый образец, а иногда просто не располагали другой приличной стилизацией.

По идее опытный ремесленник должен был знать, как допускается варьировать детали, чтобы внести в рисунок стилистическую свежесть. Но опыт воспитывается чередой поколений; и для России с ее сравнительно молодой геральдикой такие искушенные мастера были редкостью.

Единственное, к чему наши художники были, как правило, готовы – это подобающее сокращение герба под узкий край тарелки или под крохотную чашку: в таких случаях уместно убрать со шлема пышный намет, а то и вовсе отказаться от шлема, спустив дворянскую корону прямо на щит…

Чтобы пристроить герб к низкой полосе фриза на фасаде, можно было, оставив шлем, избавиться от возвышающейся над ним фигуры.

Рис. 9. Герб Челищевых на фасаде собственного дома (С.-Петербург, Сергиевская ул., 17). Фотография М. Васильевой.

Княжеский герб часто сокращался до щита под шапкой, но встречались и шапки без щитов, и щиты без шапок или даже вовсе лишенные титульных атрибутов – в этом случае предполагалось, что родовые символы достаточно знамениты и являют княжеское великолепие сами по себе.

Рис. 10. Герб князей Горчаковых на тарелке. От полного герба оставлен один лишь щит (Россия, ХIХ в.).

Однако ожидать графически смелых решений от соотечественных ремесленников обычно не приходилось.

К тому же от иллюстраций из гравированного издания «Общего гербовника» можно было ожидать сюрпризов. Например, неверной шафировки (то есть штрихов, обозначающих расцветку). Главный цвет в гербе графов Гудовичей – зеленый, но в «Общем гербовнике» зеленые части по ошибке оказались покрыты штриховкой, соответствующей пурпуру.

При изготовлении фамильного сервиза была сделана наивная попытка примирить оба варианта: часть зеленых элементов герба перекрасили в сиреневый цвет, считающийся в геральдике разновидностью пурпура.

Рис. 11. Герб графов Гудовичей (согласно пожалованию 1809 г., относившемуся к потомкам братьев первого графа Гудовича) на кофейной чашке (Императорский фарфоровый завод, СПб, 1-я четверть ХIХ в.).

Обращаясь в западные – или хотя бы остзейские – мастерские, владельцы российских гербов могли рассчитывать на опыт и изобретательность в работе с гербами. От немцев можно было ожидать пышных картушей или готической романтики, от британцев – солидного, основательного стиля. Французы могли порадовать легкостью композиции (что особенно чарует в случае с брачными гербами).

Рис. 12. Супружеский герб графской четы Шереметевых на тарелке (Франция, рубеж ХIХ-XX вв.; справа при виде от зрителя - родовой герб супруги, урожденной дворянки Мельниковой).

Однако в этой же манере умели работать и англичане; и напротив, французам можно было заказать характерный рисунок в английской манере – с нашлемной фигурой без шлема и с «подвязкой» вокруг щита.

Рис. 13. Герб Родзянко (воспроизведенный в духе английского геральдического искусства) на чайной посуде (Haviland & Co., Франция, кон. ХIХ в.).

За границей, однако, подстерегала опасность, противоположная домашней банальности: художники, незнакомые с русскими реалиями, то путались в кириллических литерах девиза, то оплошно заменяли русские короны похожими венцами из местного геральдического арсенала.

Примером может служить тарелка парижской выделки с гербом Пашковых: на этот раз дворянская корона (во французской геральдике не существующая вовсе) оказалась подменена другой – близкой по форме, но соответствующей титулу маркиза.

Рис. 14. Герб Пашковых на тарелке (Boyel, Париж, конец ХIХ в.).

Впрочем, герб Пашковых сам по себе является плодом подобной подмены. Согласно официальному родословию, Пашковы – ветвь шляхетского семейства Пашкевичей. На то же происхождение претендовали (без основания) и Паскевичи, включая фельдмаршала, князя Варшавского.

Но Паскевичи присвоили старый, польского происхождения, герб Пашкевичей с загадочной рунической фигурой, условно определявшийся то как «хоругвь с копейным наконечником», то как «постамент для полкового значка» – тогда как Пашковы заменили этот знак самой настоящей церковной хоругвью, висящей на копье.

Еще один пример французской работы – герб Татищевых. Здесь никакого сокращения герба не предполагалось: у рода были резоны уделять княжеским атрибутам особое внимание и отнюдь не выносить их за скобки.

Дело в том, что Татищевы были Рюриковичами, происходили от князей Фоминских, однако сами уже не звались князьями; и потому род пользовался мантией и шапкой не в знак титульного достоинства, а по особой привилегии, общей для потомков Рюрика.

Более того, Татищевы гордились фамильным девизом («Не по грамоте» – то есть по праву рождения, а не по пожалованию) и обычно не упускали случая употребить его, хотя в версии «Общего гербовника» никакого девиза нет.

И девиз, и знаки княжеского сана мы видим на тарелке. Можно лишь гадать, почему при этом верхняя половина щита – лазоревая, а не червленая, как во всех общеизвестных версиях. Скорее всего, дорогой заказ был испорчен ошибкой в рисунке, присланном из России. Могла подвести та же шафировка.

Рис. 15. Герб дворянской ветви рода Татищевых на тарелке (Maison Housset, Франция, конец ХIХ в.).

Надо сказать, что, добавляя к утвержденному гербу неутвержденный девиз, Татищевы не нарушали никаких правил. Закон запрещал что-либо менять в гербе, внесенном в «Общий гербовник»; но при отсутствии в таком гербе девиза или шлема их прибавление к гербу было не изменением, а лишь допустимым заполнением лакуны.

Этой «лазейкой» нередко пользовались. Герб Всеволожских на зеленом бокале замечателен не только смелой стилизацией, но и появлением шлема и девиза («Чести не уступлю никому»). Мантия заменяет шлемовое покрывало. Подобно Татищевым, Всеволожские происходили от Рюрика и компенсировали отсутствие титула особым вниманием к княжеским принадлежностям своего герба.

Рис. 16. Герб Всеволожских на бокале (Россия, рубеж ХIХ-ХХ вв.).

Старая российская традиция признавала право на княжеские атрибуты не только за Рюриковичами, но и вообще за потомками владетельных особ. Это расширительное толкование со временем было принято и геральдическим ведомством, и верховной властью.

Некоторые семейства, первоначально довольствовавшиеся помещением княжеской шапки в пределах щита, со временем стали повторять ее за пределами щита, где в принципе и положено располагаться статусным гербовым атрибутам. Таков, к примеру, публикуемый резной герб Ушаковых, потомков князя Редеди Касожского и однородцев адмирала – святого Феодора Ушакова.

Рис. 17. Герб Ушаковых (в версии, утвержденной в 1807 г. по прошению св. Феодора Ушакова) на резной спинке стула (Россия, ХIХ в.).

Но отнюдь не всегда гербам уделялось столько внимания хозяев и столько рвения художников. Есть и восхитительные образцы брака и уродства, выходившие и из российских, и из западных мастерских. Можно предполагать, что герб графов Толстых (первой ветви), деколированный английскими руками на фаянсовой супнице, был воспроизведен по весьма посредственному наброску.

Но это никак не оправдывает анекдотической беспомощности итогового изображения: орлы и борзые псы похожи скорее на хорьков или муравьедов, тогда как жезл церемониймейстера превращен в палку шута с маской на конце.

Рис. 18. Герб графов Толстых (старшей ветви) на крышке супницы (Англия, рубеж ХIХ-ХХ в.).

Возвращаясь к обычной геральдической робости русских мастерских, заметим, что не стоит упрекать в ней самих ремесленников: на кого бы они ориентировались?

Геральдика не входила ни в курс образования именитых российских художников, ни, как правило, в их круг профессиональных интересов. Даже такой мастер, как Иван Билибин, с его неизменным интересом к гербам, чувствовал себя на этой почве неуверенно.

В конце концов российская школа «высокой» геральдической графики сложилась – в лице остзейца барона Фелькерзама, украинца Нарбута, обруселого шотландца Чемберса… и тут как раз грянули революции. Удивительно, но даже в подсоветскую эпоху – в судорожные двадцатые годы, когда меченое гербами добро стало жертвой варварства и грабежа – геральдическая графика России испытала нечто вроде скромного бабьего лета. Ее прибежищем стал экслибрис.

Наиболее ярким мастером этого направления был Александр Литвиненко; в его работах появлялись и старые гербы, и новые, только что сочиненные.

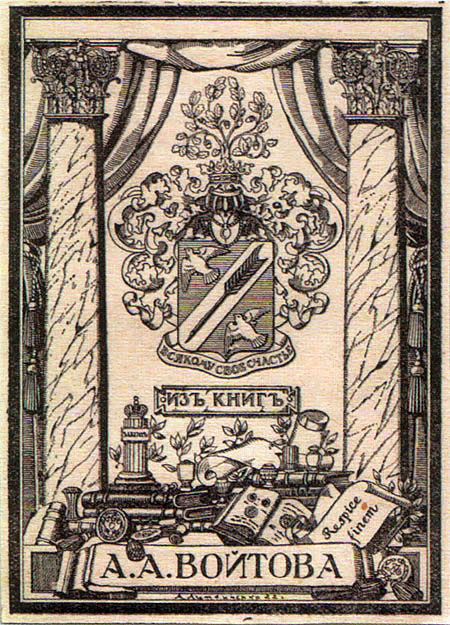

РРис. 19 и 20. Экслибрисы А. Войтова (1922 г.) и Б. Коломарова (1923 г.) работы А. Литвиненко.

В обеих работах герб дополнен аллегорическим обрамлением, иллюстрирующим интересы и настроения владельцев. На экслибрисе Войтова запечатлены столп юстиции, монаршие грамоты и прочие атрибуты героически гибнущего прошлого, снабженные припиской Respice finem – «Думай о цели», но также и «Думай о конце».

Новый, только что сочиненный герб Войтова, таким образом, предстает частью уходящей цивилизации. Герб Коломарова, напротив, окружен символами непреходящего (звёзды, народный орнамент).

В наши дни попытки вернуть утраченное великолепие чаще всего оборачиваются фарсом. Интерес к геральдике самым неудачным образом сочетается с незнанием того, что есть герб и для чего он потребен. Печальным примером растерянной эпохи служит экслибрис известного художника Александра Васильева.

Родившийся в Союзе и в 1980-е годы уехавший во Францию, Васильев успешно позиционировал себя как историк моды, чуткий знаток стилей и традиций. И действительно, его книжный знак – образец прекрасной стилизации.

Одна беда: герб на экслибрисе, принадлежавший прапрадеду владельца по женской линии – Василию Чичагову, к самому Васильеву не имеет никакого касательства.

Одна эта деталь превращает изящный рисунок в пример откровенного кича. Как видно, мало увлекаться игрой исторических мод и форм; надо представлять себе, каково было их значение, цель, смысл.

Между тем общедоступные «правила игры» в своей основе не так уж затруднительны. Соблюдать правила сочетания фигур и цветов, не покушаться ни на чужие гербы, ни на атрибуты чужого ранга, не пытаться подражать пышной структуре аристократического герба…

Потомок дворянского рода по мужской линии вправе воспользоваться подобающими дополнениями к гербу – особым шлемом, короной или «бурлетом» (рыцарской повязкой на шлеме); но в принципе голубая кровь еще менее необходима для обладания гербом, нежели сто лет назад.

Существует даже особый фасон шлема, – специально для общего пользования, отличающийся от дворянских атрибутов в старых пожалованиях.

При этом геральдика в некотором роде остается уделом избранных; ведь серьезно отнестись к традиции готов не каждый.

Из множества способов, при помощи которых вид homo sapiens метит свои логово и территорию, использование герба остается и самым универсальным способом, и самым утонченным.

Пожалуй, главное «правило игры» – это отказ от игры в герб. Внутри самого по себе герба есть место для игры, забавы, иронии – для чего угодно. Но между гербом и хозяином нет игры. Герб – не аналог маске или псевдониму. Он – лицо, имя. И маркированное им пространство – не сцена, а среда обитания. В этом – ключ к геральдическому изобилию прошлого, но также и к гербовым реалиям наших дней.

Итак, фамильная геральдика сохраняет свой сугубо практический характер, прорастает в быт и формирует его. Старые правила извлекаются на свет Божий и оказываются вполне актуальны. Старые гербы сосуществуют с гербами, которые когда-нибудь станут старыми… Возможно, наш век вовсе не покажется антиквару будущих времен безликим и убогим.

Жалованные почетные элементы герба (аугментации)

Для уяснения того, что такое аугментация в российской геральдике, имеет смысл прежде всего обратиться к дореволюционной практике.

Теоретически элементы, отражающие официальную государственную, земельную или ведомственную символику, не могли присваиваться обладателями гербов иначе как в силу пожалования.

Такие жалованные добавления почетного и наградного характера всегда выделялись в особую категорию геральдических явлений, но до сих пор не имеют устойчивого определения в русском гербоведении; думается, для них вполне может быть рекомендован термин “аугментация” (калька с английского honourable augmentation, почетное дополнение).

По воле жалующего монарха в гербы дворян, городов, территорий и корпораций могли вноситься почетные добавления, “прибавки”, обозначающие особую Высочайшую милость. Наиболее характерным было внесение в герб, в виде награды, государственного орла (в обычном или несколько измененном виде, целиком или же “возникающего”), орлиного крыла, императорской короны (как в гербах Калуги, Тихвина и т.д.) или иного символа верховной власти.

Но подобную роль геральдической награды могли исполнять и элементы местных гербов (голова пермского медведя и сибирского соболя – у Строгановых, галера в гербе Комиссарова-Костромского, герб Тавриды на плече севастопольского - с измененной тинктурой - грифона у Тотлебенов), и обозначения дарованных наград (андреевский крест у графов Толстых, георгиевские крест и лента у Андреевских, удостоившихся пожалования в 1917 г. от Сената), и указания на совершенные подвиги и понесенные труды (меч, маршальский жезл, пушка со знаменами и лев в воротах у князей Барклаев де Толли, венок и пчелы у графов Васильевых), и отвлеченные символы чести, достоинства и монаршей милости (например, поля со звездой и с крылом, обремененным звездой, - в гербах новых дворян, типичные для пожалований Екатерины II и Николая I соответственно).

Здесь же заметим кстати, что элементы герба Ярославского наместничества в гербах уездных городов, пожалованных в 1778 г., имели именно характер аугментации; лишь позднее, весьма постепенно, земельные части в гербах уездных городов окончательно превратились в стереотипные обозначения административной принадлежности.

В один герб могло быть внесено множество раздельных аугментаций, как в щит, так и вовне его.

Так, Суворов впридачу к российскому графскому титулу получил пожалование, в котором первоначальный родовой герб был обременен каймой с надписью, пятипольным большим щитом с российским двуглавым орлом в одном из полей и обозначениями различных заслуг в четырех прочих, и нашлемник с российским орлом (нашлемник с орлом Римской империи уже был пожалован ранее всего, вместе с фамильным нашлемником их оказалось трое).

При даровании княжеского герба аугментации в щите были перекомпонованы, оба российских орла дополнены новыми элементами. Аракчеев, уже будучи графом и имея герб с аугментациями, удостоился особой милости - его первоначальные щитодержатели (воин и единорог) заменили фигуры военных в мундирах подшефного Аракчееву полка.

Пожалование титулом давало лишь право испрашивать аугментацию, но не присваивать таковую. На практике этот принцип иногда нарушался: князь Кутузов-Смоленский помещал, без высочайшего на то дозволения, фигуры смоленского герба в своем нашлемнике; Рибопьеры, по случаю принятия графского титула добавили к своему щиту главу с возникающим императорским орлом и т.д. В этих случаях были налицо заслуги как причина возможных аугментаций, но по причине отсутствия должного ходатайства не последовало пожалования таковых.

Случалось и наоборот: без особых оснований родовые гербы с “цитатами” из государственной и местной символики получали Высочайшую апробацию (таковы гербы Болотниковых, узурпировавших герб вяземского уезда, Сабанеевых с перекомпонованными символами российского герба и пр.); конечно, с момента утверждения подобные гербы переставали быть "неправильными".

Некоторые гербы практически целиком состоят из почетных жалованных элементов (как у графа Сперанского: вверху щита - российский орел, внизу – измененный герб Сибири).

Иногда исследователь может легко вычленить аугментацию из герба - если известно, как герб выглядел до ее дарования, или же если аугментация содержит узнаваемые фигуры: двуглавого орла или его часть, императорское “вензелевое имя” (монограмму), при Павле I - мальтийский крест и т.д. В иных ситуациях грань между аугментациями и собственно родовыми знаками может быть неясной (как у графов Апраксиных, дворян Чичаговых и др.).

В случае с уже упомянутыми екатерининскими пожалованиями поля со звездой было бы невозможно убедиться, что это аугментация, если бы не указание в тексте пожалования. Жалованный герб, как и любой его элемент, сам по себе есть почетный дар; аугментации лишь наиболее ярко выражают это, играя роль “дара по преимуществу”.

По крайней мере - если лицо, удостоенное жалованного герба, по своему происхождению и рангу не имело права на те или иные элементы герба (второй шлем, щитодержатели и пр.), но все же получал их, - эти элементы можно смело рассматривать как аугментации.

В принципе аугментации могли дароваться как к утвержденному ранее, так и к самобытному гербу (как в большинстве графских пожалований XVIII в.), но в последнем случае, как правило, старые элементы герба получали узаконение вместе с новыми.

Упомянем еще несколько примеров. Баронам Вейсманам фон Вейсенштейнам Екатерина II даровала впридачу к старому гербу три звезды во главе щита, при этом одному из них было даровано еще и изображение трофейной пушки.

Вейсманы получили также жалованный нашлемник (звезда меж крыльев орла) и право помещать по сторонам от него дважды повторенный шлем из своего первоначального герба (это дозволение удвоить родовой шлем есть интересный пример "структурной" аугментации герба).

В герб лифляндцев Розенкампфов, удостоившихся пожалования финляндского баронского титула в 1817 году, вошли поля со львом Финляндии, несколько измененным лифляндским грифоном и с ведомственным символом - столпом закона под короной, а императорскому орлу нашлось место в нашлемнике.

Графский герб Кочубеев нес аугментации, в значительной степени заимствованные из герба князя Безбородко (он приходился первому графу дядей), но при пожаловании Кочубеям княжеского титула эти элементы были существенно переделаны и дополнены.

Еще одна "структурная" награда: при Павле I П.Х. Обольянинов удостоился не только почетных добавлений к старому родовому гербу, но и перемещения дворянской короны со шлема прямо на щит. Эта позиция сама по себе не была принципиально почетнее прежней, но привлекала внимание своей необычностью, что и делало ее достойной наградой.

Впечатляющие наслоения почетных элементов присутствуют в гербе князей Российской империи Орловых; имперский орел, горностаевый лев с крестом в щитке, жалованные вместе с графским титулом отцу и дядьям первого князя, не перешли в герб последнего (он был внебрачным сыном), но были заново дарованы ему с изменениями и дополнениями.

В частности, лев в щите стал золотым, потерял щиток с крестом, но приобрел корону; в лапах льва появилась раздираемая гидра - символ выступления декабристов. Затем герб этой ветви Орловых переутверждался дважды, при этом четверти с орлом и львом были вновь переделаны и приближены к тому, что в свое время получили Григорьевичи; добавились и новые элементы, включая еще двух императорских орлов - в сердцевом щитке и в нашлемнике.

Особой почестью явилось и пожалование золотого шлема с поднятым забралом (обычно такой атрибут признавался лишь за владетельными династиями). А одна из почетных эмблем - слишком стереотипная рука с мечом - в конце концов, наоборот, "потерялась" и пропала из герба.

Случалось, что почетные жалованные элементы вовсе вытесняли то, к чему они, по идее, должны бы прибавляться: так, в гербе, пожалованном атаману Платову, среди изобилия аугментаций вовсе не нашлось места его старому родовому гербу.

Особое место в русской геральдике занимает знаменитая лейб-кампанская аугментация. Ее появление предопределилось намерением Императрицы Елизаветы небывало наградить роту гренадер, возведших ее на престол. Рота получила почетное наименование “Лейб-кампании”, всем гренадерам было даровано дворянство, и все они, числом более 300, должны были получить гербы, причем в каждом из них собственный герб лейб-кампанца соединялся в знак монаршей милости и увековечения заслуг, с “генеральным” лейб-кампанским гербом.

Объем работы был огромным; часть лейб-кампанцев так и не получила гербов. “Генеральный” лейб-кампанский герб занял в гербах лейб-кампанцев правую половину рассеченного щита (лишь у графов Шуваловых и Воронцовых он занял место во главе щита, а у графа А. Разумовского был закомпонован с другими аугментациями).

Подобного рода общую аугментацию Екатерина II предусмотрела для членов Уложенной комиссии. Один из них, Карташевский, даже воспользовался этой привилегией, не добавляя к символике комиссии ничего родового (что, конечно, было не вполне корректно). Невпечатляющий итог работы комиссии привел к тому, что эта затея Екатерины осталась почти без последствий.

Довольно нередки в родовых гербах аугментации, дарованные иностранными монархами.

Установившийся порядок

Исторически установившийся порядок действует и ныне: нельзя самовольно помещать в гербы (или "цитировать слишком близко") официальную символику, связанную с властью и управлением, с землями и городами, а тем более - так, что это выглядит на манер традиционной аугментации.

Пожалования в традиционном смысле ныне почти не совершаются, отсюда и некоторое забвение самой по себе идеи геральдических наград. Но все же в случаях особых событий и заслуг подобные почетные заимствования из "вышестоящей" символики могут быть испрошены и позволены, - конечно, лишь на основании изволения со стороны хозяев символики и с разрешения геральдических властей.

Пожалуй, можно ожидать, что гербовые аугментации как исключительно почетные и притом неимущественные награды еще будут оценены по достоинству в ближайшем будущем.

Собственная идентичность

Гербовник Миниха, Высочайше утвержденный в 1730 году, стал во всех отношениях замечательным событием для отечественной геральдики: в частности, была законодательно закреплена первая в истории российской территориальной символики логичная и оригинальная система корон достоинства.

Лишь более века спустя она оказалась заменена новой, отражавшей уже не собственную идентичность российских земель (губерний и областей), а их несамостоятельное положение как административных подразделений Империи. Незаслуженно подзабытые уже к концу 18-го века, территориальные короны 1730 года пригодились (хотя и не все) в наши дни, когда обнаружилось, что система ранговых корон 1857 года безвозвратно устарела и не способна адекватно отражать конституционный статус и достоинство субъектов республиканской России.

Исторические земельные венцы, заимствованные из гербовника Миниха, уже украшают гербы Краснодарского края и многих областей (среди которых - Пермская, Рязанская, Тамбовская, Челябинская); Прообразами уникальных венцов в современных гербах Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов также стали короны образца 1730 г. Геральдическое наследие начала 18 века становится все более активно востребовано в современном территориальном герботворчестве…

Система территориальных корон 1730 года (по гербовнику Миниха)

Так получилось, что один из важнейших для становления и развития русской геральдики документов, получивший в литературе неформальное прозвание «гербовник Миниха», был подготовлен к утверждению не Герольдмейстерской конторой (ее деятельность в 1727 г. оказалась парализована арестом и ссылкой товарища герольдмейстера - первого русского геральдиста графа Ф. Санти), а военным ведомством, которому городские и земельные гербы потребовались для помещения таковых на знамена полков согласно их наименованиям и квартировке.

Местные эмблемы для полковых знамен были сочинены уже в 1712 г., но имели откровенно негеральдический характер. Работу по созданию гербов возглавил (судя по всему, не только формально) граф Бурхард фон Миних.

Был составлен сборник, в который вошло более 80 гербов провинций и городов. В 1730 г. гербовник Миниха был удостоен высочайшего утверждения; последовал сенатский указ об употреблении утвержденных гербов не только в полках, но и губернаторами.

Как в делопроизводстве о разработке полковых гербов, так и в самом гербовнике понятия о гербе провинции и ее центрального города не были должным образом разделены: представленные в нем гербы были земельными или относящимися к титульным административным округам того или иного уровня, и лишь косвенно – к центрам этих округов.

Это объяснялось тем, что гербы готовились для полков сообразно их двояко толкуемым названиям («Владимирские», «Казанские» и т. п.); а также тем, что русские города в 1730 г. были не привилегированными сообществами «граждан», но элементами административной системы, в которой город-центр и подведомственная ему территория находились на одной смысловой оси.

Смешение городского и территориального герба оставалось обычным для России и позднее (а фактически нередко и сегодня).

В гербовнике Миниха преобладали гербы, оформленные как территориальные (так, ярославский, рязанский и другие гербы венчали княжеские шапки согласно титульному достоинству соответствующих земель); но, строго говоря, речь шла об установлении общего герба для города и провинции (т.е. городские гербы, попавшие в гербовник Миниха, получили свои гербы «за компанию» с гербами земель).

Впоследствии многие геральдические нововведения, сделанные «через» гербовник Миниха, оказались либо не востребованными (пожалования городских гербов Екатериной II не содержали корон при щите вообще), либо игнорировались (как это произошло при сведении воедино городских и земельных гербов, вышедших в 1843 г. особым приложением к Полному собранию законов).

Как бы то ни было, 1730 год стал вехой в становлении русской геральдики. Геральдические версии старых земельных эмблем впервые получили полноценное законодательное утверждение; впервые (не считая «экспериментального» пожалования Петром Великим в 1692 году герба Ярославлю) были установлены городские гербы, включая оба столичных.

Гербовник Миниха закреплял достаточно логичную и оригинальную систему корон достоинства, формально просуществовашую более века (следующая была введена лишь в 1857 году; о ней см. подробнее публикацию авторов Российская историческая городская корона).

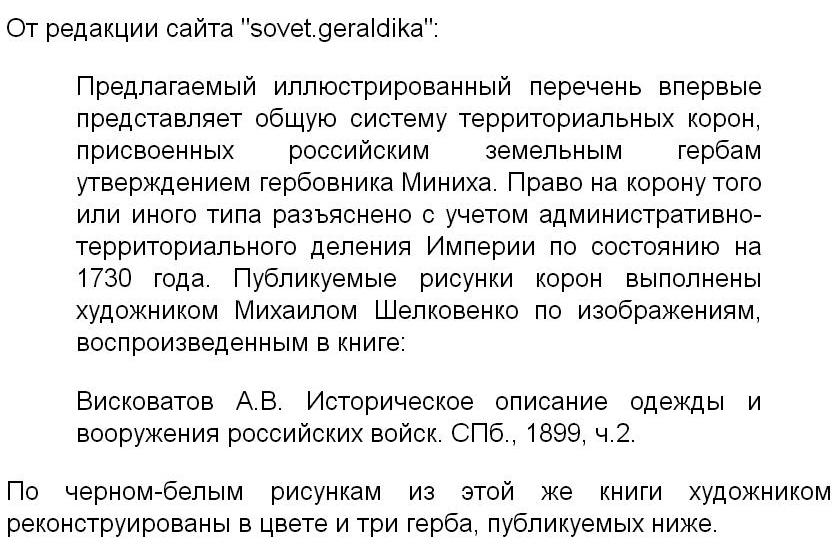

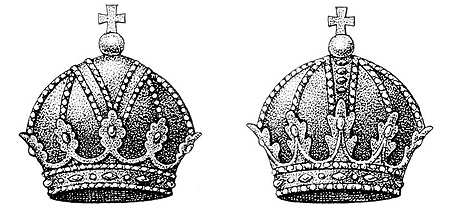

Публикуемые рисунки

Иллюстрированный перечень территориальных корон, установленных Высочайшим утверждением в 1730 году гербовника Миниха

1. Императорская корона – для российских столиц: современной (Санкт-Петербург) и древних (Москва, Киев, Владимир, Новгород), а также приравненной к ним Ингерманландии; эта же корона присвоена знаменной эмблеме Лейб-Регимента.

Ниже - московский герб в картуше под императорской короной.

2. Царская корона (два типа) – для древних царств (Астрахань, Казань, Тобольск, Сибирь), а также приравненных к ним местонахождений царских резиденций (Ивангород, Кроншлот, Кронштадт); такая же корона присвоена знаменной эмблеме Невского полка.

3. Княжеская (слева) и великокняжеская (справа) шапки – для древних русских княжеств и приравненных к ним территорий (Белозерск, Вятка, Карелия, Лифляндия, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Рига, Рязань, Смоленск, Суздаль, Тверь, Чернигов, Эстляндия, Ярославль, а также Муром - без жемчужин на дужках).

Ниже - рязанский герб в картуше под княжеской шапкой.

4. «Земельная» корона – для губерний и провинций, не имевших в древности статуса царства или княжества (напр., Азов, Орел, Тамбов и мн. др.).

5. «Территориальная» корона (два типа) – для прочих территорий и городов (напр., Коломна).

Ниже - коломенский герб в картуше под "территориальной" короной.

»» Смотреть другие работы Михаила Шелковенко

Геральдика вне символогии

Несколько лет назад в журнале "Культурологические исследования в Сибири" (Омск, 2000, вып. 1, с.44-53) была опубликована статья Е.В. Груздова «Геральдика за семиотикой и символогией» (сегодня текст ее доступен в Интернете, где я и смог с ней ознакомиться благодаря любезному совету лужского филолога А.С. Александрова).

Автор статьи предпринял попытку рассмотрения геральдики (какой она ему видится) в философском ключе и вывести геральдическую мысль "на общегуманитарную проблематику".

Прежде всего это достигается путем рассмотрения знаковых систем в ключе концепции "символогии" М.К. Мамардашвили и А.Н. Пятигорского. Под геральдикой Е.В. Груздов понимает "систему, в которую организуются гербы" и заодно все прочее, "что выполняет роль идентификатора в социальном пространстве".

Идея общегуманитарного осмысления геральдики в высшей степени благородна, и опыт Е. Груздова заслуживает внимания. Представляется нелишним рассмотреть некоторые поставленные им вопросы в несколько ином аспекте - как они видятся историку геральдики.

Прежде всего следует принять во внимание то, что родиной понятий о символе, эмблеме, гербе и т.д. является культурная и социальная практика, так что философы, использующие эти термины в отвлеченных суждениях об основах познания и бытия, должны или декларировать сугубую условность такой терминологии; или же специально обосновать, оправдать ее (каждый раз - заново, в аспекте специфики своих концепций).

В первом случае их суждения никак не могут быть экстраполированы в сферу конкретных исследований: такая экстраполяция была бы чревата риском псевдонаучных допущений. Если же объяснение дается, именно оно может послужить основой для принятия либо объектом первичной критики.

Независимо от того, можно ли считать таким объяснением те или иные положения М. Мамардашвили и А. Пятигорского, позволю себе со своей стороны усомниться в том, что их взгляды могут быть непосредственно проецируемы на геральдику.

М. Мамардашвили и А. Пятигорский рассуждают о символе как "странной вещи", пребывающей отчасти в мире вещей, отчасти в действительности сознания, и направление своей работы (в которой, по выражению Е. Груздова, "символ рассматривается как вещь, которая отсылает не к другой вещи, а к сознанию") именуют символогией.

Речь, в частности, идет о самообозначающихся первичных символах (каковыми может быть "только та вещь, которая не может не мыслиться свободной") и вторичных ("в первую очередь вещи, а символами они являются лишь тогда, когда срабатывают таковыми").

В какой мере самообозначение может считаться предельным выражением символичности - этот вопрос выходит за пределы предлагаемого разговора. Но очевидно то, что для историка "первичные символы" предстают отчасти сущностями, отчасти сложными культурными конструктами, иногда даже "вещами-символами" конкретных явлений (провидение может явиться символом социального потрясения), но никак не первичными символами.

Более того, типичный историк или признает, что эти "первичные символы" в значительной мере не принадлежат ни миру вещей, ни сознанию, или по крайней мере должен считаться с типичностью такого мнения. История символики занимается исключительно "вторичными символами".

Конечно, философ скажет, что это им, историкам, зелен виноград... Или не скажет, если имеет представление о специфике исторической науки, наделенной "иной всеохватностью".

При этом в реально практикуемых социально-знаковых системах символ весьма часто является не вещью, отсылающей к сознанию (и уж подавно не вещью, отсылающей к вещи), но внутренним феноменом сознания; а в системах с такой высокой степенью знаковой абстракции, как геральдика, такое понимание символа господствует безраздельно.

Вообще, говоря "символ", мы имеем в виду не сущность, а свойство объекта, связанное с его коммуникативной функцией. Нет оснований полагать, что функция исчерпывает или хотя бы задает структуру, сущность самого объекта.

В геральдике, как известно, средства изобразительного воплощения герба (если они сами по себе не несут мощного знакового заряда, как, к примеру, человеческие кости) чрезвычайно малосущественны, графический эталон недопустим, и почти весь знаково-символический заряд воплощается в иконографических особенностях геральдической практики. Здесь "вещи" почти нет вовсе.

Рассмотрим иной пример: мир регалий. Корона святого Стефана есть символ Венгрии, и при этом чрезвычайно важна подлинность, уникальность, самотождественность этой короны. Но даже в этом случае сущность предмета и его роль "сакрального индивида" коррелируют лишь отчасти, а связь их - скорее генетическая, нежели актуальная.

Вещи не являются символами, а только служат ими, "срабатывают", как пишет о вторичных символах Е. Груздов. Говоря "идеальный символ", мы никак не характеризуем сущность называемого явления, а лишь указываем на идеально выполняемую ментальную функцию по отношению к другим явлениям, на способность объекта служить "идеальным провокатором" межобъектных скачков сознания.

Каким образом в принципе связаны сам объект и его таковая способность, мы не знаем. Если отвлечься от отсылок к "узнаваемости", "однозначности" и т.п. (которые опять-таки характеризуют не объект, а его способности), генеральные обобщения здесь, похоже, не работают.

Решающую роль играет не объект, служащий символом, а сознание. Сводя (как и должно) символ к функции, к происходящему между объектами, мы признаем, что символ вовсе не есть вещь и существует - точнее, осуществляется - лишь в сознании.

Едва ли не единственный род "вещности", действительно присущий символу, связан с коммуникацией, со связью сознаний, когда подобной вещью способно оказаться сознание другого. Самовыражение сознания в сложных, авторских (претендующих на присутствие "частицы самого автора") семантических построениях составляет одну из "сущностей" искусства вообще и геральдического искусства - в частности.

Для геральдических исследований особенно характерно обнаружение "сознания другого" по ту сторону символа, там, где пребывает символизируемое. Герб есть намеренно употребляемое средство репрезентации, и его носитель, не довольствуясь ролью пассивного референта, способен сам буквально врываться в поле семантического содержания герба.

В геральдической теории это прежде всего выражено в идее гербового права, права на определенные геральдические знаки и их элементы (каковое право обычно так или иначе поделено между самим владельцем и социумом, государством, "короной").

Однако, очевидно, что отпечатки личного начала, присущие миру символов, сами не являются "вещами", они лишь отражают некую объективность субъективного.

Та или иная философская концепция познания и общения может по-разному трактовать отношение "служащего символом" и символизируемого явлений к ментальному феномену символа. Но важно то, что именно сознание делает символ "идеальным" или "не идеальным".

Для одного реципиента символики, в меру его эрудиции, образа и обыкновения мысли, лебедь означает творчество; для другого - чистоту; для третьего - лицемерие; для четвертого - прусскую монархию; для сторожа в зоопарке лебедь может оказаться идеальным символом его рабочей рутины. Сам лебедь в известном смысле здесь вовсе ни при чем.

С другой стороны, допускаемый нами "идеальный символ" сам по себе остается незамеченным, не представляющим интереса. Наш воображаемый сторож, скользнув взглядом по клетке лебедя, не задумывается о ее обитателе, а лишь вздыхает о своей пропащей жизни.

В действительности же "идеальному" символу часто (если не чаще всего) предпочитают "интересный" символ, требующий заметной работы сознания и имеющий дополнительные функции (прежде всего эстетическую и репрезентативную).

Отчасти это объясняется практической невозможностью существования универсально-идеального символа; отчасти обусловлено потребностями сознания в многомерности, несводимой к чистым функциям. В сферах "официальной символики", эмблематики, геральдики такие несимволические функции успешно соревнуются и одновременно срастаются с символической.

Итак, лишенный собственной привлекательности, строго функциональный "идеальный символ" не отвечает потребности сознания и потому недостаточно утилитарен; а многофункциональность практически преуспевающего, утвержденного в культуре символа отнюдь не требует внутреннего согласия, непротиворечивости, полной гармоничности или же отсутствия произвола, поскольку этих качеств заведомо лишен беспокойный и подвижный общий контекст, образуемый культурными, идеологическими факторами, персональными предпочтениями реципиентов символики (включая ее использователей) и т.п.

Вещность, тождественность, несвобода обеспечивают основу, опору для такой многофункциональности, хотя и не сливаются с ней.

Итак, для историка символики "символ" - это синекдоха, pars pro toto; символ интересен не только тем, что он есть символ, и в разговоре о символе с необходимостью обсуждается не только символическое. В этом - радикальное отличие предметно-прикладных теоретических построений, трактующих тему символа, от абстрактных. На мой взгляд, беда многих семиотических исследований - в том, что чистая, абстрактная идея символа прилагается в них к конкретным предметам исследования.

Реальный контекст при этом неисповедим, а выводы произвольны. Если же мы говорим об устоявшейся и крайне сложной знаково-символической системе (а таковой системой par excellence является как раз геральдика), то приложению любых абстракций и обобщений противостоит, помимо конкретности каждого символа и каждого знака, еще более требовательная конкретность данной системы.

Расширительное толкование геральдики, предлагаемое многими исследователями и, в частности, Е. Груздовым, эту конкретику игнорирует, делая реальный символ в полноте его функций недоступным для исследования. Скорее был бы уместен такой осторожный оборот, как "геральдика и близкие к ней системы".

Свободное отношение

Свободное отношение многих авторов к понятию "геральдика" вполне объяснимо. Они настолько ясно осознают, "видят в лицо" конкретную геральдическую традицию, что не усматривают затруднения в метафорическом применении ее имени к явлениям в чем-то сходным. Эти вольности провоцируют других авторов, которые, напротив, едва постигают особенности геральдики, но в этом постижении уверенно опираются на общеисторические, семиотические, философские и иные схемы.

Так и Е. Груздов стремится вывести геральдику из тьмы, в которой она, вероятно, пребывает, "на проблематику иных дисциплин. Но мы", продолжает он, "не встретим геральдических работ, которые бы отрабатывали данные подходы"; налицо лишь "попытки".

Пожалуй, не встретим, если ограничимся довольно провинциальной русскоязычной геральдической литературой с ее вынужденно гипертрофированным пафосом популяризации.

Между тем современную науку о гербах не представить себе без терминологии "символического и эмблематического", раскрывающей человеческое измерение геральдической знаковости и предложенной сугубо академическим человеком М. Пастуро, или, например, без штудий о геральдической психологии, в которых Ф. Менендес Пидаль проливает свет на глубинные особенности геральдического обозначения.

Едва ли может быть надежно философское или же семиотическое введение в геральдику, написанное без анализа тех взглядов на геральдическую "логику простых форм", которые запечатлены в публикациях Р.Ф. Пая, и тех обширных филологических данных, которые "подняты" в трудах Дж. Бролта по средневековым геральдическим описаниям.

Примеры серьезного обращения к теме можно обнаружить и за пределами собственно геральдических трактатов и статей. Так, в 1970 г. в парижском сборнике "Введение в семиологию" был опубликован очерк Ж. Мунена о геральдике в семиотическом аспекте.

Выводить геральдику к общей проблематике (или к иной частной гуманитарной проблематике, что представляется более точным в случае с такой ветвью специфического дискурса, как "симвология" М. Мамардашвили и А. Пятигорского) нужно и неизбежно.

Но, во-первых, приходится учитывать, что это уже делается, и давно. Во-вторых, такое "выведение" не может быть односторонним: оба круга проблематики должны быть знакомы пишущему не понаслышке и раскрыты навстречу друг другу. Все остальное даст лишь черновой продукт, едва ли пригодный к использованию в качестве научного итога.

Я не философ и на вызов "символогии" отвечать не возьмусь. Для того, чтобы диалог стал возможен, должна состояться существенная подготовка. Можно спорить о том, что есть идеальный символ; но, пожалуй, нет сомнений в том, что в глухом диалоге ничего идеального нет.

М.Ю. Медведев